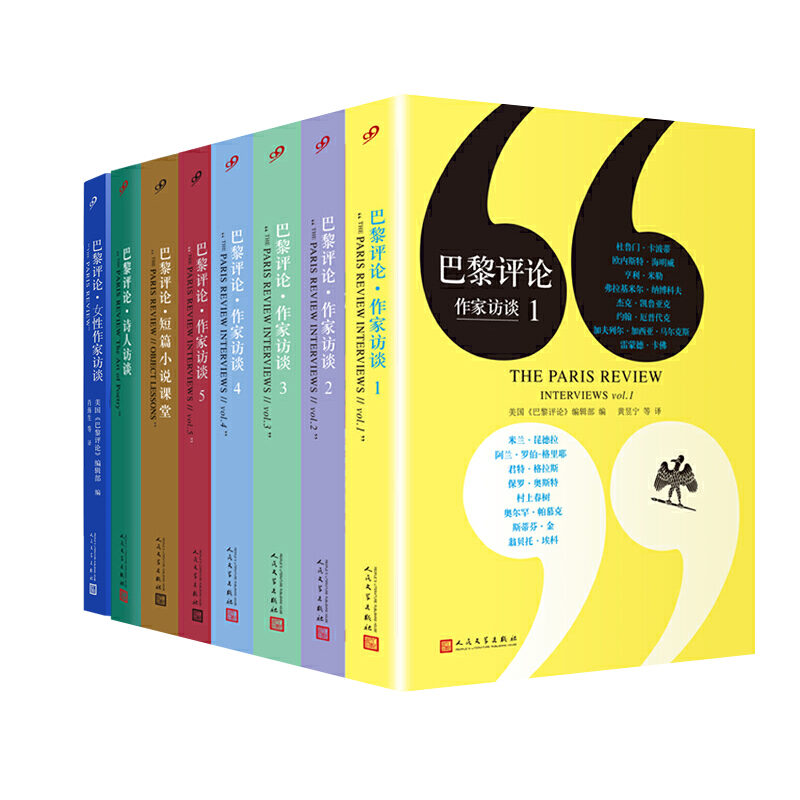

巴黎评论13册套装包含:

978702013211902 巴黎评论·作家访谈1

978702013396301 巴黎评论·作家访谈2

978702013235501 巴黎评论·作家访谈3

9787020132348 巴黎评论·作家访谈4

9787020157549 巴黎评论·作家访谈5

9787020169528 巴黎评论·作家访谈6

9787020171491 巴黎评论·作家访谈7

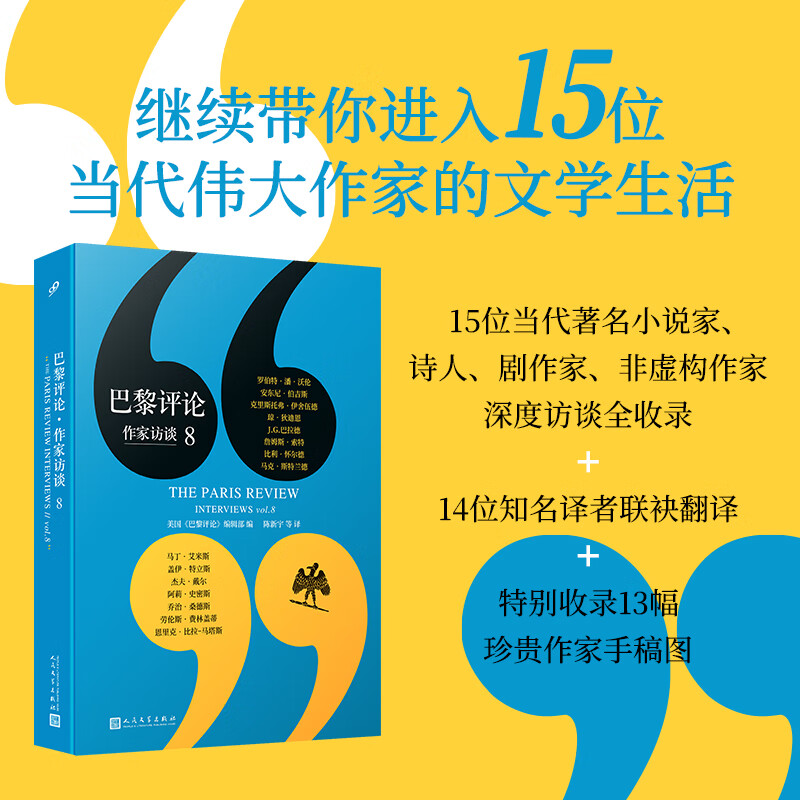

9787020187973 巴黎评论·作家访谈8

9787020160303 巴黎评论·女性作家访谈

9787020132317 巴黎评论·短篇小说课堂

9787020157334 巴黎评论·诗人访谈

9787020182015 巴黎评论·诺奖作家访谈(上、下册)

编辑推荐

★简体中文版《巴黎评论》数字编号系列第8辑,收录传奇文学杂志《巴黎评论》对15位著名作家的独家访谈:罗伯特•潘•沃伦(《国王的人马》作者)、安东尼•伯吉斯(《发条橙》作者)、克里斯托弗•伊舍伍德、琼•狄迪恩*、J.G.巴拉德、詹姆斯•索特(《光年》作者)、比利•怀尔德(影史第一编剧)、马克•斯特兰德、马丁•艾米斯、盖伊•特立斯(《邻人之妻》作者)、杰夫•戴尔、阿莉•史密斯、乔治•桑德斯、劳伦斯•费林盖蒂(《心灵的科尼岛》作者)、恩里克•比拉-马塔斯。

(*:琼·狄迪恩曾两次接受《巴黎评论》“作家访谈”栏目采访,第一次是1978年,她作为小说家受访,访谈收入“小说的艺术”子单元;第二次是2006年,她作为非虚构作家受访,访谈收入“非虚构的艺术”子单元。2006年访谈此前已收入《巴黎评论·女性作家访谈》出版,本书此次收录的是其1978年访谈,聚焦作为小说家的琼·狄迪恩。)

★14位知名译者联袂翻译:《巴黎评论》系列翻译采用邀约制,坚持邀请熟谙相关受访作家的译者翻译相应篇目。《巴黎评论·作家访谈8》由陈新宇、刘雅琼、龙荻、胡凌云、雷韵、李以亮、陈以侃、贝小戎、叶芽、刘慧宁、卢肖慧、俞冰夏等14位译者联袂翻译。

★独家收录10+幅珍贵作家手稿图:本书除收录作家访谈外,还独家收录有相关受访作家的10+幅珍贵手稿图,带你重返文学杰作的诞生现场。

作者介绍

《巴黎评论》(The Paris Review),美国老牌文学季刊,1953年由美国作家乔治•普林普顿、彼得•马修森等人创刊于法国巴黎,后编辑部迁回美国纽约,并持续出版至今。自创刊之日起,六十多年来,《巴黎评论》一直坚持刊发世界顶级的短篇小说和诗歌,并成功发掘推介了众多文学新人,著名作家如诺曼•梅勒、菲利普•罗斯等人的写作生涯正是从这里起步。

“作家访谈”是《巴黎评论》最持久、最著名的特色栏目。自1953年创刊号中的E.M.福斯特访谈至今,《巴黎评论》一期不落地刊登当代最伟大作家的长篇访谈,最初冠以“小说的艺术”之名,后逐渐扩展到“诗歌的艺术”“批评的艺术”等,迄今已达400篇以上,囊括了二十世纪下半叶至今世界文坛几乎所有的重要作家。作家访谈已然成为《巴黎评论》的招牌,同时树立了“访谈”这一特殊文体的典范。

一次访谈从准备到成稿,往往历时数月甚至数年,且并非为配合作家某本新书的出版而作,因此毫无商业宣传的气息。作家们自然而然地谈论各自的写作习惯、阅读偏好、困惑时刻、文坛秘辛……内容妙趣横生,具有重要的文献价值,加之围绕访谈所发生的一些趣事,令这一栏目本身即成为传奇,足可谓“世界历史上持续时间最长的文化对话行为之一”。

内容介绍

《巴黎评论•作家访谈8》是《巴黎评论》数字编号系列的第8辑,收录传奇文学杂志《巴黎评论》对以下15位当代著名作家的长篇访谈:罗伯特•潘•沃伦(《国王的人马》作者)、安东尼•伯吉斯(《发条橙》作者)、克里斯托弗•伊舍伍德、琼•狄迪恩、J.G.巴拉德、詹姆斯•索特(《光年》作者)、比利•怀尔德(影史第一编剧)、马克•斯特兰德、马丁•艾米斯、盖伊•特立斯(《邻人之妻》作者)、杰夫•戴尔、阿莉•史密斯、乔治•桑德斯、劳伦斯•费林盖蒂(《心灵的科尼岛》作者)、恩里克•比拉-马塔斯。

媒体评论

《巴黎评论》是二十世纪——以及如今的二十一世纪——少数几份真正重要的文学杂志之一。

——玛格丽特•阿特伍德

每期《巴黎评论》我都有,我非常喜欢上面的访谈。如果把它们编成书,那将是伟大的书,对《巴黎评论》本身也很有益。

——欧内斯特·海明威

几乎从记事起,我就被《巴黎评论》的访谈所深深吸引。它们汇集在一起,构成对“文学是怎样的”这一问题最好、最现成的探究。

——萨尔曼•鲁西迪

在我写首部长篇小说时,每次卡住,我都会本能地从桌旁站起来,在那个烟雾缭绕的房间里,重读《巴黎评论》对福克纳、纳博科夫、多斯•帕索斯、海明威或者厄普代克的访谈,努力找回对写作的信念,找到我自己的路。

——奥尔罕•帕慕克

如果你只想认识你喜欢的作家,那么你应该去他的朗诵会或者签售会;但如果你想真正了解他们,你应该阅读《巴黎评论·作家访谈》。

——《泰晤士报》

《巴黎评论·作家访谈》系列的采访者和编辑已成为文学天才的发现者,他们就好像令人惊叹的文学标本剥制师,没有鲜血淋淋的场景,就能技艺娴熟地将那些杰出的文学大脑做成标本。这是人类文化对话史上持续时间最长的一个系列,也是我们国家伟大的遗产。——乔•大卫•贝利亚米,《千禧年末尾的写作》

在线试读

罗伯特·潘·沃伦

罗伯特·潘·沃伦:什么是“实验性写作”?詹姆斯·乔伊斯没有搞什么“实验性写作”——他写了《尤利西斯》。艾略特没有搞什么“实验性写作”——他写了《荒原》。你在某件事情上失败了,你就称之为“实验”,这是对失败的粉饰。

安东尼·伯吉斯

《巴黎评论》:你的专业书评人身份对你的小说创作有帮助还是有妨碍?

安东尼·伯吉斯:没有坏处。它并没有妨碍我写小说,反而提供了便利。它迫使我进入那些我不会主动进入的领域。它还能支付账单,而小说很少能做到这一点。

《巴黎评论》:你选择像乔伊斯这样的巨匠作为你的文学偶像,同时又把自己归类为“二流作家”,你认为这是否矛盾?

伯吉斯:为什么矛盾?不过我从未真正将乔伊斯视为文学偶像。乔伊斯无法模仿,我的作品也没有模仿乔伊斯。你能从乔伊斯身上学到的只是准确使用语言。“二流作家”指约翰逊博士以及我们可怜的专栏作家们,而且约翰逊是语言的精确使用者。

《巴黎评论》:难道当代作家不模仿乔伊斯就不能使用他的某些技巧吗?

伯吉斯:只要你使用乔伊斯的技巧,你就成了乔伊斯。技巧和素材是一体的。除非你是贝多芬,否则你不可能像贝多芬那样创作。文学因禁忌而兴旺,正如艺术因技术难题而繁荣一样。

《巴黎评论》:纳博科夫是否与乔伊斯并列榜首?

伯吉斯:他不会被作为最伟大作家载入史册的。他不配为乔伊斯脱鞋。

克里斯多弗·伊舍伍德

《巴黎评论》:你可以谈一谈把一个真实人物变成小说人物的过程吗?

伊舍伍德:当思考一个人永恒的、神奇的、象征意义的方面时,就会把他变成小说人物。这就像你爱上一个人时一样,这时,他不再只是人群中的一张脸。

琼·狄迪恩

《巴黎评论》:你说过写作是一种带着敌意的行为。我一直想问你,为什么这么说?

琼·狄迪恩:写作之所以带着敌意,是因为你想让别人用你的方式去看,试图把你的想法强加于人,让人看到你所看到的图景。想要如此去操纵他人的想法是带有敌意的。很多时候你想告诉别人你的梦想和噩梦。好吧,没人想听别人的梦,不管是好梦还是噩梦;没人想带着别人的梦生活。作家却总想骗读者听他们的梦。

《巴黎评论》:作为一个女性作家,会有什么劣势吗?

狄迪恩:当我开始写作的时候——五十年代末、六十年代初的时候——男性作家是有一种可以遵循的社会传统的。酒鬼、肝喝坏了。好几任妻子、战争、捕鱼、非洲、巴黎,没有第二个版本。一个写小说的男人在世界上扮演一个特定角色,他可以在这个角色之下做任何他想做的事。一个写小说的女人没有特定的角色。写小说的女人很多时候被看成病人。卡森·麦卡勒斯,简·鲍尔斯,当然也有弗兰纳里·奥康纳。甚至包括他们的出版人都倾向于把女人写的小说称作是感性的。我不太确定现在情况是不是仍然如此,但当年确实是那样,我并不喜欢那种状态。我用我面对所有事的方式面对这些。我只管好我自己的事,并不太关心外界的声音,我觉得我是秘密地在工作。我的意思是我实际上没让很多人知道我在干什么。

12册套装包含:

9787020157334 巴黎评论·诗人访谈 32 1 65.00

9787020160303 巴黎评论·女性作家访谈 65.00

978702013396301 巴黎评论·作家访谈2 59.00

978702013211901 巴黎评论·作家访谈1 59.00

978702013235501 巴黎评论·作家访谈3 59.00

978702013234801 巴黎评论·作家访谈4 59.00

978702013231701 巴黎评论·短篇小说课堂 55.00

978702015754901 巴黎评论·作家访谈5 59.00

9787020171491 巴黎评论·作家访谈7 65.00

9787020169528 巴黎评论·作家访谈6 65.00

9787020182015 巴黎评论·诺奖作家访谈(上、下册) 148.00

8册套装包含:

9787020157549 巴黎评论·作家访谈5 55.00

9787020157334 巴黎评论·诗人访谈 65.00

TW10006885 巴黎评论·作家访谈3 49.00

9787020160303 巴黎评论·女性作家访谈 65.00

978702013396301 巴黎评论·作家访谈2 59.00

978702013211901 巴黎评论·作家访谈1 59.00

978702013234801 巴黎评论·作家访谈4 59.00

978702013231701 巴黎评论·短篇小说课堂 55.00

基本信息:

定价:460元 (共8册)

出版社:人民文学出版社

开本: 32开

装帧: 平装

内容介绍:

“作家访谈”是美国文学杂志《巴黎评论》(Paris Review)*持久、*有名的特色栏目。自一九五三年创刊号中的E.M.福斯特访谈至今,《巴黎评论》一期不落地刊登当代*伟大作家的长篇访谈,初冠以“小说的艺术”之名,逐渐扩展到“诗歌的艺术”“批评的艺术”等,迄今已达三百篇以上,囊括了二十世纪下半叶至今世界文坛几乎所有的重要作家。作家访谈已然成为《巴黎评论》的招牌,同时树立了“访谈”这一特殊文体的典范。

一次访谈从准备到实际进行,往往历时数月甚至跨年,且并非为配合作家某本新书的出版而作,因此毫无商业宣传的气息。作家们自然而然地谈论各自的写作习惯、方法、困惑的时刻、文坛秘辛……内容妙趣横生,具有重要的文献价值,加之围绕访谈所发生的一些趣事,令这一栏目本身即成为传奇,足可谓“世界历史上持续时间zui长的文化对话行为之一”。

《巴黎评论·作家访谈1》收录的受访作家包括如下十六位:卡波蒂、海明威、亨利•米勒、纳博科夫、凯鲁亚克、厄普代克、马尔克斯、雷蒙德•卡佛、米兰•昆德拉、罗伯-格里耶、君特•格拉斯、保罗•奥斯特、村上春树、奥尔罕•帕慕克、斯蒂芬•金、翁贝托•埃科。

《巴黎评论·作家访谈2》收录的受访作家包括如下十六位:E.M.福斯特、弗朗索瓦丝•萨冈、奥尔德斯•赫胥黎、哈罗德•品特 、豪尔赫•路易斯•博尔赫斯、艾萨克•巴什维斯•辛格、E.B.怀特、巴勃罗•聂鲁达、约翰•斯坦贝克、库尔特•冯内古特、胡里奥•科塔萨尔、唐•德里罗、苏珊•桑塔格、伊恩•麦克尤恩、诺曼•梅勒、大江健三郎。

《巴黎评论·作家访谈3》收录的受访作家包括如下十五位:威廉•斯泰伦、T.S.艾略特、埃兹拉•庞德、艾伦•金斯堡、索尔•贝娄、约瑟夫•海勒、卡洛斯•富恩特斯、菲利普•罗斯、约翰•欧文、多丽丝•莱辛、玛格丽特•阿特伍德、托妮•莫里森、阿摩司•奥兹、V.S.奈保尔、石黑一雄。

《巴黎评论·作家访谈4》该系列的*一辑,共收录以下十四位作家的长篇访谈:格雷厄姆•格林、鲍里斯•帕斯捷尔纳克、W.H.奥登、乔伊斯•卡罗尔•欧茨、E.L.多克托罗、威廉•特雷弗、马里奥•巴尔加斯•略萨、艾丽丝•门罗、若泽•萨拉马戈、萨尔曼•鲁西迪、哈维尔•马里亚斯、大卫•格罗斯曼、大卫•米切尔、米歇尔•维勒贝克。

《巴黎评论·作家访谈5》该系列的*一辑,共收录以下十六位作家的长篇访谈:弗朗索瓦·莫里亚克、威廉·福克纳、伊夫林·沃、让·科克托、威廉·卡洛斯·威廉斯、伯纳德·马拉默德、詹姆斯·M. 凯恩、田纳西·威廉斯、纳丁·戈迪默、詹姆斯·鲍德温、V.S. 普里切特、普里莫·莱维、理查德·福特、伊斯梅尔·卡达莱、莉迪亚·戴维斯、达尼·拉费里埃。

《巴黎评论·短篇小说课堂》是一部短篇小说选评集,其中的所有作品都来自美国的文学杂志《巴黎评论》。

九久读书人早在数年前就推出了《巴黎评论》的“作家访谈”系列。其实在访谈之外,《巴黎评论》本身也是国际精品文学阵地,一直坚持刊发***的短篇小说,从一九五三年创刊以来已积累了数百篇精致的文字艺术品。二〇一二年,时任《巴黎评论》总编辑的洛林·斯坦恩邀请了二十位当代短篇小说作家,按照他们自己的喜好与审美,各挑选一篇该杂志发表过的短篇小说,并为之撰写一则短评。之后,洛林·斯坦恩与塞迪·斯坦恩再将这些选中的小说和短评一起结集出版。

本书收录的二十篇短篇小说各不相同,风格差异极大,篇幅长短不一,发表的时间跨度几乎和杂志的历史相当。但毫无疑问的是,它们都有着高质量,从各个侧面反映了当代短篇小说创作的高水准和潮流风向。

针对这二十篇小说所作的评论也各有其旨趣,有的非常简洁宏观地概况了一整篇作品的风格特色,还有的非常细致具体地考察了文本的语句和措辞。总之,从作者的角度考察另一位作者的作品,这种的视角一定会让读者们受益匪浅。

《巴黎评论•诗人访谈》收录以下十八位诗人的长篇访谈:玛丽安•摩尔、叶夫根尼•叶夫图申科、布莱兹•桑德拉尔、乔治•塞菲里斯、安妮•塞克斯顿、菲利普•拉金、约翰•阿什贝利、德里克•沃尔科特、W.S.默温、奥克塔维奥•帕斯、耶胡达•阿米亥、伊夫•博纳富瓦、切斯瓦夫•米沃什、特德•休斯、加里•斯奈德、谢默斯•希尼、罗伯特•勃莱、杰克•吉尔伯特。《巴黎评论·女性作家访谈》

是《巴黎评论》编辑部自二〇一七年起推出的特辑,迄今为止已出版两辑。此次推出的《巴黎评论·女性作家访谈》篇目上有所调整,收录了十六位女性作家的访谈:玛格丽特·尤瑟纳尔、伊萨克·迪内森、希拉里·曼特尔、埃莱娜·费兰特、西蒙娜·德·波伏瓦、珍妮特·温特森、伊丽莎白·毕肖普、玛丽莲·罗宾逊、简·莫里斯、多萝西·帕克、琼·狄迪恩、格蕾丝·佩雷、娜塔莉·萨洛特、尤多拉·韦尔蒂、安·比蒂、洛丽·摩尔。

作为《巴黎评论》出版史上第壹个女性作家访谈特辑,本书的十六篇访谈也可以看作“对话中的散文”,既是极具水准的对写作技术的探讨,又涵盖了女性作家生活中那些细微却折射性格的细节:她何时确立写作的志向?她的文学启蒙是什么?在写作不同的写作阶段,她遇到的具体阻碍是什么?她如何面对外部否定和自我怀疑?她的同道人或格格不入的对手又是谁?她和女性主义思潮的关系如何?……

文坛秘辛,写作*,《巴黎评论·作家访谈》,带你进入当代伟大作家们的文学生活。

媒体评论:

《巴黎评论》是二十世纪——以及如今的二十一世纪——少数几个真正重要的文学杂志之一。——玛格丽特·阿特伍德

每期《巴黎评论》我都有,我非常喜欢上面的访谈。如果把它们编成书,那将是伟大的书,对《巴黎评论》本身也很有益。——欧内斯特·海明威

几乎从记事起,我就被《巴黎评论》的访谈所深深吸引。它们汇集在一起,构成对“文学是怎样的”这一问题很好的、现成的探究。从许多方面看,问文学是“怎样的”比问“为什么”更有意思。——萨尔曼·拉什迪

在我写首部长篇小说时,每次卡住,我都会本能地从桌旁站起来,在那个烟雾缭绕的房间里,重读《巴黎评论》对福克纳、纳博科夫、多斯·帕索斯、海明威或者厄普代克的访谈,努力找回对写作的信念,找到我自己的路。……多年后,在我自己也出现在《巴黎评论》上之后,再度重读这些访谈,是为了唤醒自己写作初期的希望和焦虑。三十年过去了,读这些访谈时我仍带着当初的热情。我知道自己并没有被引入歧途:我比以往更强烈地感受到了文学带来的欢乐和苦恼。——奥尔罕·帕慕克

《巴黎评论》的访谈总是从很好的视角切入大作家们的内心和写作伦理。你独自坐在沙发上集中阅读它们,就能获得艺术硕士(MFA)创意写作课程的训练。——戴夫·艾格斯

应该在酒会、朗读会、婚庆、狂欢等各种各样的热闹场合把《巴黎评论》的这些访谈集派发出去。它们也非常适合从高中一直到艺术硕士课程的各级学校课堂使用,事实上,我曾用这些访谈开设整整一个学期的创意写作课。别的地方哪里还能让我找到世界上伟大的作家和他们说过的智慧、荒唐、愤怒之言,并把它们带进课堂呢?这些访谈精彩纷呈,令人激动,不可或缺。——科伦·麦凯恩

部分内容以书籍为准

在线试读

《巴黎评论》:对想当作家的人来说,你认为好的智力训练是什么?

海明威:我说,他应该出去上吊,因为他发现要写好真是无法想象地困难。此后他应该毫不留情地删节,在他的余生里逼着自己尽可能地写好。至少他可以从上吊的故事开始。

《巴黎评论》:你开始写的小说大概是什么样子的?

亨利·米勒:我能想象你会发现———而且很自然地,你一定会发现,那里面有我自己的一些影子。可是那时候我很在意故事讲得好不好,有没有包袱可以抖。那时我更关心结构和叙述风格,而不是真正重要的、本质的、有生命力的东西。

《巴黎评论》:那就是你所说的“文学青年”的模式?

亨利·米勒:对,那是过时的、无用的东西,你得甩掉那层皮。文学青年必须被干掉。很自然地,你并不想杀掉身体里的他,对想当作家的你来说,他可是非常重要的帮手,而且可以肯定的是,每个艺术家都会对技术入迷。但,你要记住,是“你”在写东西,不是他。我后来发现一点,天底下厉害的技巧,就是根本没有技巧。我从来没觉得自己必须牢牢掌握一套特别的写作手法。我努力保持开放和灵活,随时准备让风带走我,让思绪带走我。那就是我的状态、我的技巧。你非要说的话,就是一定要既灵活又警惕,只要当时觉得是好的,就去弄。

《巴黎评论》:你能就你的工作习惯说点什么吗?你是根据预先制订的计划表写作吗?你会从一个部分跳到另一个部分,还是从头到尾地顺着写?

纳博科夫:我写的东西总是先有个整体布局。然后像一个填字游戏,我碰巧选了哪里就先把那里的空填上。这些我都写在索引卡片上,直到完成全书。我的时间表很灵活,但是对于写作工具我相当挑剔:打线的蜡光纸以及削得很尖、又不太硬的铅笔,笔头上得带橡皮。

《巴黎评论》:有没有一幅特别的世界画面是你想描绘的?对你来说过去始终就在眼前,即便是在一部关于“未来”的小说中,比如《左侧的勋带》。你是一个“怀旧者”吗?你想生活在哪个时代?

纳博科夫:我想生活在拥有无声飞机和优雅的航空车的未来,银色的天空万里无云,一个遍布全世界的地下公路体系,卡车只许在地下行驶,就像摩洛克斯族人一样。至于过去,我不介意从各个不同的时空角落找回一些失落已久的享受,比如灯笼裤和又长又深的浴缸。